Maya Deren’s Haitian Rushes

Roger M. Buergel

0I/ Im September 1947 ging ich in Haiti von Bord, um für acht Monate zu bleiben. Mein Gepäck bestand aus 18 Koffern und Kisten, von denen sieben einer 16mm-Filmausrüstung (drei Kameras, Stative, Rohfilm usw.) vorbehalten waren, drei die Gerätschaften für Tonaufnahmen enthielten, und drei weitere eine Fotoausrüstung bargen. Unter meinen Papieren befand sich die Bescheinigung über ein John Simon Guggenheim-Fellowship für „kreative Arbeit im Spielfilmbereich“ (in Abgrenzung zum Dokumentarfilm). Mit diesem Fellowship wurden meine Anstrengungen honoriert in einem Feld, das vom kommerziellen Film und vom Dokumentarfilm bestimmt ist, vier Filme zu produzieren und erfolgreich zu vertreiben, und das mit äusserst bescheidenen, rein privaten Mitteln. Unter meinen Papieren befand sich auch der sorgfältig ausgearbeitete Entwurf für einen Film. Die Idee war haitianischen Tanz, betrachtet unter rein formalen Gesichtspunkten, mit verschiedenen nicht-haitianischen Elementen (auf der Basis des Montageprinzips) zu verknüpfen. Ich erwähne das hier, um deutlich zu machen, das es ganz am Anfang ein klar umrissenes Filmprojekt gab. Dieses Projekt entstammte darüberhinaus der Feder eines Individuums, das als energisch und dickköpfig bekannt ist.

Heute nun, im September 1951 (also vier Jahre und drei Haiti-Reisen später), während ich an den letzten Seiten dieses Buches sitze, liegt das gefilmte Material (das mehr Zeremonien als Tänze zeigt) noch immer nahezu unberührt in einer feuersicheren Kiste im Schrank. Dasselbe gilt von den Tonaufnahmen, die noch nicht abgespult sind, und von jenem Stapel an Fotografien, der in einer Lade steckt, die mit der Aufschrift “Ausarbeiten” versehen ist. Der ausgetüftelte Entwurf für den zu schneidenden Film ist hingegen irgendwo in meinen Unterlagen verschwunden, wo genau, weiß ich nicht. (Es ist auch nicht wichtig, denn ein neuer Schnittplan muss her, und das ist mein nächstes vordringliches Anliegen).

Der eben geschilderte Zustand meines Haiti-Materials, der vom ursprünglichen Projekt nichts mehr erkennen lässt, demonstriert in schlagender Weise die Wirkungsmacht der Vodoun-Mythologie (…). Angetreten war ich als Künstlerin—als eine, die Bestandteile der Wirklichkeit aufgreift und soweit manipuliert, dass daraus ein Kunstwerk entsteht, das meiner schöpferischen Integrität entspricht. Am Ende aber bescheide ich mich bei dem Versuch, den inneren Zusammenhang einer Realität möglichst getreu zu erfassen—einer Realität, die mich gelehrt hatte die ihr eigene Integrität anzuerkennen und meine Manipulationen zu unterlassen.

Mit diesen Zeilen beginnt die New Yorker Filmemacherin Maya Deren ihre Abhandlung The Divine Horsemen: The Living Gods of Haiti (1953), die das einzige schlüssige Zeugnis ihrer haitianischen Erfahrung bleiben sollte.(1) Das erwähnte Film-, Ton- und Fotomaterial hat Deren bis zu ihrem frühen Tod 1961 nicht mehr wirklich angerührt. Während die Filmrollen von rund 6 Stunden Länge in den Anthology Film Archives (übrigens in von Deren beschrifteten Kaffeedosen) aufbewahrt werden und zu Staub zu zerfallen drohen, befinden sich die Tonspulen sowie die Fotonegative heute in der Howard Gotlieb Library der Universität Boston. Derens opus magnum ist mit anderen Worten ein gewaltiges Fragment, eine Baustelle, die, will man Deren folgen, einerseits das Scheitern eines dezidiert modernistischen Entwurfs bezeugt. Andererseits liegt in diesem Scheitern wohl ein Schlüsselmoment begründet, das jede transkulturelle Erfahrung auszeichnet. Dieses Schlüsselmoment ist der Abgrund, über den das “trans” (das bekanntlich “über” oder “zwischen” bedeutet) seine mehr oder weniger prekären Brücken spannt. In diesen Abgrund hat Deren auf Haiti nicht nur geblickt. Sie hat ihm im letzten Kapitel der Divine Horsemen auch ein literarisches Denkmal gesetzt, indem sie ihre eigene Inbesitznahme durch eine loa im Rahmen einer Vodoun-Zeremonie beschreibt.

Derens ursprünglicher Entwurf, der sie 1947 zum ersten Mal nach Haiti geführt hatte, galt einem Film, der Rituale aus den verschiedensten kulturellen Zusammenhängen formal verknüpfen sollte. Dabei war die karibische Insel nur ein Bezugspunkt unter anderen; Deren hatte beispielsweise auch Kinderspiele in westlichen Gesellschaften im Sinn. Mit ihrer anthropologischen Neugier, die sich auf die Dramatisierung kultureller Muster in Tänzen und Zeremonien richtete, stand Deren im künstlerischen Milieu der 1940er Jahre in New York nicht allein da. Die Mythenforschung oder, allgemeiner gesprochen, die Prägekraft unbewusster kultureller Muster spielte im (exilierten) surrealistischen Umfeld eine wichtige Rolle; die mythische Spekulation (samt der Sehnsucht, neue Mythen zu schaffen) prägte wiederum die künstlerischen Manifeste eines Barnett Newman oder Mark Rothko. Für Deren entscheidender aber war die Forschung der Anthropologin und Choreographin Katherine Dunham (1909-2006), für die Deren Anfang der 1940er Jahre als Sekretärin tätig war. Dunham hatte Tanzformen als Medium der religiösen Entäusserung oder possession innerhalb der afrikanischen Diaspora der Karibik studiert, und dazu Mitte der 1930er Jahre mehrere Monate auf Haiti verbracht.(2)

Prägend für Derens Haitiprojekt war ferner der Austausch mit zwei Pionierfiguren der visuellen Anthrophologie, mit Margaret Mead und Gregory Bateson. Beide hatten in den 1930er Jahren Film und Fotografie systematisch bei Feldforschungen auf Bali eingesetzt. Dieses Bali-Material hat Deren nicht nur eingehend studiert; Bateson war sogar bereit, es Deren für ihre ästhetischen Zwecke zu überlassen. Tatsächlich erschliesst sich Derens ursprüngliche Inspiration aus einem Briefwechsel, den sie 1946 mit Bateson über die anthropologische Ausstellung Arts of the South Seas im New Yorker Museum of Modern Art führte. So schreibt sie:

Tatsächlich schätzt Du an der Ausstellung, dass jede Konstellation von Materialien der individuellen Kultur, die sie repräsentierte, gerecht wurde, während diese Konstellationen zugleich so angeordnet und zueinander in Beziehung gesetzt wurden, dass sie ein “sinnliches” Muster ergaben, dass sie zwar alle überstieg, sie in ihrer jeweiligen Besonderheit aber zugleich stärkte. Auf dieses Konzept von Beziehungen möchte ich meinen Film aufbauen…(3)

Und konkreter auf ihr Filmprojekt bezogen:

Ich sah mich gewissermassen vor der Herausforderung, eine Fuge der Kulturen zu komponieren. Jede einzelne Stimme darin sollte ihre melodische Integrität bewahren können. Meine anschliessende Suche nach Kulturen, die sich ihre Einheitlichkeit erhalten konnten, war also nicht von irgendeinem persönlichen Interesse an Exotismen geleitet. Es war vielmehr bestimmt von der Notwendigkeit über eine Vielheit einheitlicher Strukturen zu verfügen, die sich im Film eher aufeinander beziehen als dass sie miteinander verschmelzen.(4)

Derens Gedanken kreisten mithin um das Problem, wie sich fremde Kulturen, sei es museologisch oder filmisch, ausstellen lassen. Dabei suchte sie das Besondere einer jeden Kultur auf der Basis des Vergleichs oder, besser noch, der Kommunikation der Formen zu erfassen. Zunächst hatte Deren, wie schon festgestellt, kein genuines Interesse an Haiti anders denn als Beispiel einer „einheitlichen Struktur“. Die Komplexität der politischen Landschaft Haitis begann sich ihr erst zu erschliessen, nachdem sie mit ihren 18 Kisten und Koffern an Land gegangen war.

II/ Ende des 15. Jahrhunderts hatten die Spanier unter Kolumbus eine Karibikinsel kolonisiert, der sie den Namen Hispaniola gaben. Den Westteil dieser Insel (das heutige Haiti) trat Spanien 1679 im Zuge innereuropäischer Auseinandersetzungen offiziell an Frankreich ab, das dieser neuen Kolonie den Namen Saint-Domingue gab. Saint-Domingue wurde zum Pilotprojekt der eher spät einsetzenden französischen Kolonialpolitik unter Ludwig XIV, dem sogenannten „Sonnenkönig“. Im Jahr 1685 erliess Ludwig XIV. den Code Noir, ein umfassendes gesetzliches Rahmenwerk, das den Begriff der „Rasse“ einführte, um den Umgang mit der Sklaverei in den französischen Kolonien zu regeln. Tatsächlich wurde die Sklavenwirtschaft als Grundvoraussetzung für den proto-industriellen, enorm arbeitsintensiven Anbau von Zuckerrohr betrachtet. Saint-Domingue produzierte bald 40% des europäischen Zuckerbedarfs (und rund 60% des europäischen Kaffeebedarfs), und wurde zur reichsten Kolonie der damaligen Welt. (Wer sich jemals gefragt hat, wie sich Versailles finanzieren liess, erhält hier die Antwort). Für die Plantagenbewirtschaftung wurden im Rahmen des atlantischen Dreieckshandels pro Jahr zwischen 10.000 und 40.000 Sklaven von der afrikanischen Westküste nach Saint Domingue geschafft. Um die Zeit der französischen Revolution (1789) lebten rund eine halbe Million Sklaven in der Kolonie. Die Anzahl der weißen Kolonialherren belief sich demgegenüber auf rund 30.000 Personen, dazu kamen einige Zehntausende gens de couleur, die afrikanisch-europäischer Verbindungen entstammten und gewisse Freiheits- und Besitzrechte ausüben konnten.

Nach vielen kleineren Aufständen, die zumeist von Gruppen entflohener Sklaven angezettelt wurden, kam es 1791 zur Revolution auf Saint-Domingue. Diese Revolution, inspiriert in hohem Masse vom Gedankengut der französischen Revolution, obwohl der eigentliche Auslöser eine Vodoun-Zeremonie war, wurde weltweit als epochales Ereignis registriert: im europäischen Denken der Zeit war nicht vorgesehen, dass sich Sklaven selbst befreien.(5) Während die Girondisten in Paris die Revolution begrüssten und die französischen Repräsentanten vor Ort die Abschaffung der Sklaverei 1793 akzeptierten, versuchten die Briten ab 1794 die politische Konfusion auf Saint-Domingue zu nutzen, und wurden bei ihrem Besatzungsversuch von weiten Teilen der weissen und gemischten Elite unterstützt.

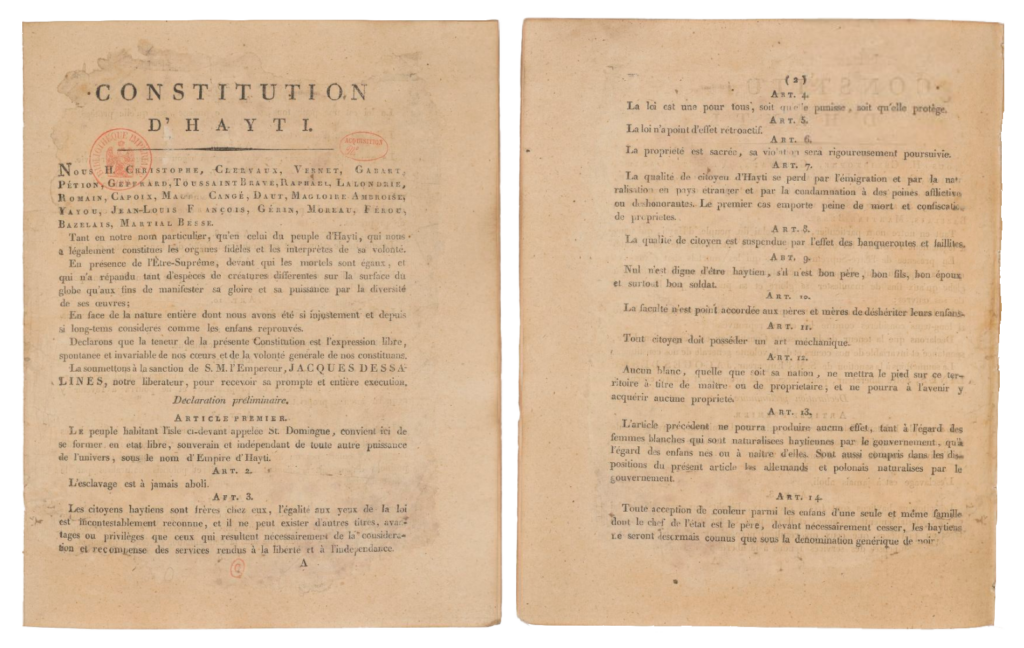

Erst 1800 gelang es dem afrikanischstämmigen Heerführer Toussaint-Louverture die Briten zu schlagen. 1802 schickt Napoleon ein Heer nach Saint Domingue, um die „Perle der Antillen“ zurückzuerobern. Zu diesem Heer zählten auch polnische Legionen. Obwohl es den Franzosen gelang Toussaint-Louverture zu fangen, siegten die einheimischen Truppen unter ihrem neuen Anführer Dessalines im Jahr 1804 – nicht zuletzt, weil viele europäische Soldaten dem gelben Fieber zum Opfer gefallen waren. Die polnischen Legionen, oder was von ihnen übrigblieb, lief zu den neuen Machthabern über. 1805 schliesslich proklamierte Haiti seine Unabhängigkeit und gab sich eine Nationalflagge, indem es den mittleren, den „weissen“ Balken aus der Trikolore eliminierte. 1838 verlangte die französische Republik als Preis für die offizielle Anerkennung der Unabhängigkeit Haitis das heutige Äquivalent von US-Dollar 19 Milliarden – ein Schuldendienst, welcher die Entwicklung des komplett abgewirtschafteten Landes vollends hemmte und erst 1947 eingestellt wurde. Heute gilt Haiti als das ärmste Land der westlichen Hemisphäre; 75% der Bevölkerung haben pro Tag weniger als 2 US-Dollar zur Verfügung.

III/ Dieser kurze historische Abriss lässt erahnen, dass Deren auf Haiti alles andere als eine „einheitliche Struktur“ vorfand. Allein die Formen des Vodoun speisten sich aus den Traditionslinien unterschiedlichster afrikanischer Volksgruppen, und hatten sich während des Kolonialregimes darüberhinaus mit römisch-katholischen sowie freimaurerischen Figuren und Symbolen angereichert. Ein gutes Beispiel dieser Art Verflechtungen bietet die Vodoun-Fahne in unserer Ausstellung. Das aus Pailletten gestickte Bild zeigt auf goldenem Grund Erzulie Dantor, eine wichtige Figur in der Geisterwelt des Vodoun, die zugleich Mutterschaft und Krieg repräsentiert. Mit dem blutenden Herz erinnert die Gestalt an eine Marienikone; sie trägt aber auch Waffen. Darstellungen Erzulies haben ferner ein charakteristisches Attribut der schwarzen Madonna von Częstochowa übernommen: zwei tiefe Kerben in der linken unteren Gesichtshälfte, die der polnischen Ikone im Mittelalter durch Schwerthiebe zugefügt worden waren. Lithographische Reproduktionen der schwarzen Madonna von Częstochowa migrierten damals in den Brusttaschen der von Napoleon gesandten polnischen Legionen nach Haiti und konnten, nachdem die Polen die Seiten gewechselt hatten, in das haitianische Formenrepertoire einfliessen.(6)

IV/ Deren hat auf die Komplexität der Situation, die sie auf Haiti vorfand, unmittelbar reagiert. Das gefilmte Material lässt erkennen, dass sie sich rasch von jeder ethnografischen Perspektive löste und sich der Immanenz der Zeremonien – ihrem Rhythmus, ihrem Regelwerk, aber auch ihrer improvisatorischen Methode – überantwortete. Sie setzte ihre Persönlichkeit ein, um mit den haitianischen Persönlichkeiten auf Augenhöhe zu verkehren – nicht als „teilnehmende Beobachterin“, wie sie das von Bateson und Mead kannte, sondern als nahezu subjektloses, eben nicht erkenntnis- oder interessengeleitetes Element eines Erfahrungszusammenhangs, das allerdings über eine Kamera verfügte.

1) Maya Deren, Vorwort der Autorin zu ihrem Divine Horsemen: The Living Gods of Haiti, New York: McPherson&Company (2004 [1953]), S. 5-6.

2) Siehe Katherine Dunham, Dances of Haiti, Los Angeles: UCLA Center for Afro-American Studies (1983), S. 41-57.

3) Siehe Sylvie Chakkalakal, “Margaret Meads Anthropologie der Sinne – Ethnografie als ästhetische und aisthetische Praxis,” in: Zwischen Objekt, Text, Bild und Performance: Repräsentationspraktiken ethnografischen Wissens, Berlin: Panama (im Erscheinen). Chakkalakal war für die Recherche zu Deren, Mead and Bateson verantwortlich, die auf verschiedenste Weise in diese Ausstellung eingeflossen ist.

4) “An Exchange of Letters between Maya Deren and Gregory Bateson”. October, Vol. 14 (Autumn 1980), S. 16-20 (hier S. 16). Der Brief Derens datiert vom 9. Dezember 1946.

5) Ebd.

6) Siehe Susan Buck-Morss, “Hegel and Haiti”, in: Critical Inquiry 26 (Summer 2000), S. 821-865.

7) Siehe Sebastian Rypson, Being Poloné in Haiti: Origins, Survivals, Development, and Narrative Production of the Polish Presence in Haiti, Warschau: Wydawca (2008), S. 82-90. Den Hinweis auf dieses Buch gab uns freundlicherweise Adam Szymczyk.

Mit großem Dank an Martina Kudláček für vielfältige Hinweise sowie Objekte aus ihrer Deren-Sammlung, an das Anthology Film Archives und an Jonas Mekas.